资料介绍

本套资料由易经玄学资料网收集整理,资料名称:《道医窥秘——道教医学康复术》PDF电子书,希望对您学习道医祝由有所帮助。

道医一词,为近世对道家医学或道教医家之称谓。在中华传统医学中,道医是一支有着鲜明特色并带有某些神秘色彩的重要流派。道医以其独特的医疗技术和显著疗效,千百年来,获得人们的热情赞誉与崇敬,在祖国传统医学中占有特殊的地位。

在中华传统文化巨系统中,道家文化与中医文化是两支绚丽的并蒂莲,有着极为紧密的联系。道教是中国土生土长的宗教,与世界上其它宗教相比较,道教有着鲜明的民族特色,那就是现实主义的宗教精神。西方基督教原罪思想把解脱的希望放在死后灵魂进入美好的天国;印度佛教极力宣扬生之苦难,追求永寂的“涅槃”,到达西方极乐世界。而中国的道教,反映了华夏民族重现实的精神,主张修炼成仙,长生不老,肉体飞升。这种重人贵生的思想,是道教教义的精华,道教修为的瑰宝。众所周知,医学的主旨是治病救人,维护生命,促进健康,因此,在根本的性质上,道教与中医是完全相通与一致的,这就使得道教文化与中医文化之间产生了有机的联系与交溶。从二者的历史发展来看,它们共同发源于上古原始巫术文化的母体,商周以后,在上古学术文化的黄金时代春秋战国时期,它们以道家经典《老子》

体。上古名医苗父,以祝由为主要医疗手段,中古名医俞跗,主要以按摩穴位治病,这些多是神仙方术之士的手段与方法。医道一体的现象,不仅存在于先秦两汉,道教体系正式建立之后,更出现许多集医道于一身的大家,如东晋抱朴子葛洪、南朝陶弘景、唐代号称“药王”的孙思邈等,即使许多未曾入道的医家,也多喜好、精研道术,明末大医李时珍亦“幼以神仙自命。”(顾景星:《白茅堂集》卷三十八)

医道互济或医道一体,对中医学的发展起了巨大的促进作用。代表中医最大特色的经络学说是如何发现与建立的?这个以内省与感悟而达到的对人体的形而上的机能的认识,恐学说、《易经》及阴阳五行哲学作为共同的思想渊源与哲学基础。虽然中医的形成较道教的宗教体系的最后形成的东汉末年要早许多,但作为道教的前身——道家神仙方术之士和黄老道,则早在先秦便已有较多的出现。先秦至秦汉之际的怕与神仙方士的气功体验分不开。马王堆汉墓出土西汉帛画医者与神仙方士,常常是互生共存、亦医亦道,可谓医道一导引图这一迄今所见最古老的医疗导引文献,与《庄子》描绘的“导引之士、养形之人”的“熊经鸟伸”有直接的渊源。中医最重要的经典《黄帝内经》,不仅其主要思想贯穿道家哲学,而且此书的整理与注解更与唐代道家学者启玄子王冰的功劳分不开。至于道教医家对中医方剂学、本草学的巨大贡献,从葛洪、孙思邈等人的著述中得到充分体现。中医学中的针灸、按摩、导引、点穴、行气及祝由科等,更多是对道教医学的直接汲取与采纳。

医家与道家的逐渐分流并形成各自的重点与特色,大致为宋代以后。主要的表现是中医在理论研究方面有了巨大的发展,出现了众多流派,如创“寒凉派”的刘完素,“攻下派”,的张子和,“温补派”的李东垣,“滋阴派”的朱丹溪,所谓金元四大家,把中医的病理学、治疗学、方剂学发展到一个新的高度。至明末,医学家吴又可创温病学说;清代中医学术又有较大发展,出现了叶天士、薛雪、吴鞠通、王孟英等所谓“温病四大家”。总之,宋以后,中医病理、治疗学的发展形成了以方剂、汤药为最主要的治疗手段。此一时期,道医逐渐形成与中医以方剂、汤药为主相区别的医疗特色,以气功、针灸、按摩、导引、点穴以及符箓、祝禁等为手段的医疗方式。宋以后,道教内丹养炼术有巨大的发展,出现了以张伯端创始的内丹南宗及王重阳开创的北宗,明清时期,又出现了伍守阳、柳华阳为代表的伍柳派丹法及刘一明的

“易道同一”的内炼学说等。宋以后道家发展的重点是内丹养炼,因而道医的种种治疗手段均以道家内丹修炼为基础,道医治病则以医者的道功法力为主要凭借。道家修炼,其主要目的是使练功者自身通过炼精化气、炼气化神、炼神还虚,追求仙家真人的境界,炼功达一定程度,真气充盈,或出现某些人体特异功能,此时用道力于某些疾病的治疗,收到较好的甚至神奇的效果,便是自然之事。由此可见,道医之医疗治病,实乃道家修炼之副产物,是道家性命双修之养炼功能在医疗方面的表现。以上所述,是就中医与道医的主流方面而言,当然中医中亦有擅长按摩、针灸、气功等能人,道医中亦不乏精通方剂汤药之高手,但就中医与道医在宋以后的总体发展趋势与基本特色而言,的确是各有侧重的。宋元以后,道家发展中的另一特色是道与武的结合,这主要表现是武术对道教文化的采纳与吸收。中华武术在宋元以后渐趋成熟,并多方面汲收道家功理功法以发展武术,甚至出现道家人物成为拳术创立者之传说,如明人黄宗羲《王征南墓志铭》记宋代武当丹士张三丰为“内家拳”之创立者,以致至今海内外许多太极拳社团仍供奉张三丰为祖师。武家与道家结合的另一结果是促进了道医中伤科治疗的发展。这方面的典型代表是明代异远真人若《跌损妙方》,该书采经络学说子午流注原理运用于创伤的治疗,对骨伤科医术有重要价值。

从以上对道教医学的极简略的概述中我们可以感知到道医的确是源远流长精深宏富,而且至今有着强大的生命力,在社会生活中为人们保健疗疾、祛病延年发挥重要的作用。因此,无论从宗教学研究或是传统医学的研究,乃至气功、武术、人体特异功能等有关人体科学的研究的种种角度看,都应该对道家医学或道教医家进行系统的研究与整理,从而更好地承继、发展这一份宝贵的文化遗产,以造福于人类,丰富精神文明的建设。80 年代以来,以道家宗教思想理论、道家气功及道家武术等为内容的书籍出版了很多,但系统而较全面地研究与论述道家医学的却极少。因此,本书在这方面也是一项开创与尝试。本书《上编》侧重道医历史、理论的介绍,分章叙述道医源流、特色,道医生命观、健康观等基础理论,道医气功保健治疗原理,道医生理学说与按摩、导引、针灸、点穴等治疗原理,道医中的符箓、禁咒疗法等。《下编》则在系统总结道医治疗实践的基础上,分章介绍几种主要的道医治疗技术,有道医七诊,道医与运气学说,道医点穴、按摩术,道医气功诊疗及道医方药举要等。

道教是一种宗教,有自己的神学理论体系,属于道教文化组成部分的道医,必然要反映出道教的宗教色彩和神学特色,笼罩着一层神秘的迷雾。应该指出,道医的治疗方法和技术在根本上是合符科学的,道医明显的治疗效果,便是道医符合科学的证明,只是有些科学原理至今还没有被人们认识清楚罢了!正如气功和人体特异功能,数千年来的人类学、宗教学、民俗学的历史现象证明了它们的存在与功能,但它们的科学道理至今没弄明白一样。近年来随着人体科学研究的开展及取得的大量成果,使得那种简单地斥气功、人体特异功能为迷信和伪科学的人,是大量减少了,但面对某些不可理解的神秘现象时,或许又令人产生怀疑与迷惑。须知在人类文明的历史上,科学与迷信常常是辩证地存在于一体的,迷信的外衣下,往往隐藏着某些科学;一些现象一时不能理解或解释时,是迷信,一旦弄清了它们的原理与机制,便成了科学。道医中有许多方法,至今仍属于这种情况,如符咒、祝禁、厌殃以及某些气功治疗等等,便充满神秘的色彩。道教既然是一种宗教,当然免不了有迷信的因素,但应该把迷信外衣后边科学的东西保留下来,加以整理,不能把孩子和脏水一齐倒掉,中国当代著名科学家钱学森先生近年来大为倡导人体科学的研究,多次指出对待气功等事物应有正确的态度,他在《开展人体科学的基础研究》一文中说:“气功师的活动在我国两千年的历史中,从来披着神秘的色彩,常常被斥为歪门邪道而受到政治上的压制,因而人们印象上总以为气功是不那么科学的,不正规,不能登现代科学技术大雅之堂。真是如此吗?我不同意这种意见气功、中医理论和人体特异功能蕴育着人体科学最根本的道理,不是神秘的,而是同现代科学技术最前沿的发展密切相关的,因而它们本身就是科学技术的重大研究课题。”

(钱学森等《论人体科学》)我们愿意努力以科学的方法对有着宗教色彩的道医进行一些探索与研究,使道教医学这一文化瑰宝能发扬光大,更好地造福于人类。

资料截图

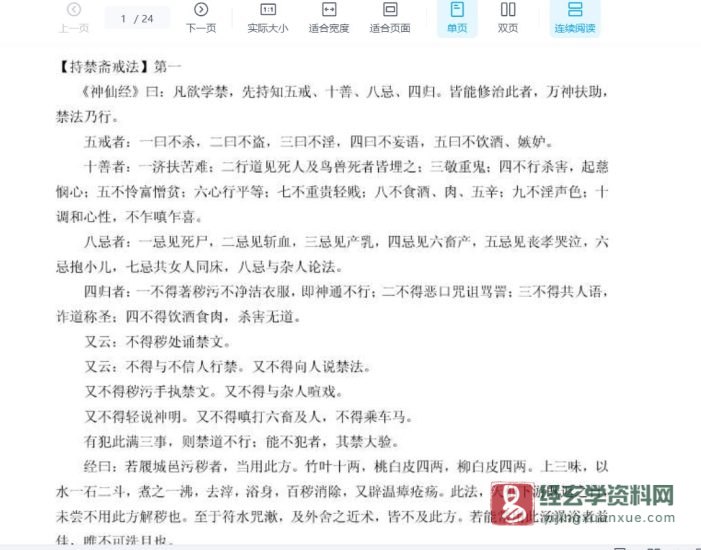

![图片[1]_《道医窥秘——道教医学康复术》PDF电子书(305页)_易经玄学资料网](https://www.yijingxuanxue.com/wp-content/uploads/2025/02/20250224224338940-image.webp)

![图片[2]_《道医窥秘——道教医学康复术》PDF电子书(305页)_易经玄学资料网](https://www.yijingxuanxue.com/wp-content/uploads/2025/02/20250224224358557-image.webp)

![图片[3]_《道医窥秘——道教医学康复术》PDF电子书(305页)_易经玄学资料网](https://www.yijingxuanxue.com/wp-content/uploads/2025/02/20250224224409537-image.webp)

![图片[4]_《道医窥秘——道教医学康复术》PDF电子书(305页)_易经玄学资料网](https://www.yijingxuanxue.com/wp-content/uploads/2025/02/20250224224427502-image.webp)

![图片[5]_《道医窥秘——道教医学康复术》PDF电子书(305页)_易经玄学资料网](https://www.yijingxuanxue.com/wp-content/uploads/2025/02/20250224224437715-image.webp)

资料目录

- 道医窥秘——道教医学康复术.pdf